Wir haben vermutlich verschiedene Newsletter rund um die Themen Industrie 4.0, IoT und Digitalisierung abonniert. Von einzelnen Quellen bekommen wir Informationen über online Marketing und von anderen Newslettern Technologiebeschriebe etc.

Tagtäglich können wir über „Erfolge“ lesen. Disruptive Geschäftsmodelle wie:

- Das grösste Taxiunternehmen ohne eigene Flotte,

- ein neues Zahlungsmittel ohne Bank,

- ein Suchmaschinenanbieter als Hersteller von Baumaterialien wie Solarziegel, welcher den Bauhandel revolutioniert,

- der grösste Kaufhausanbieter ohne eigene Produkte,

- ein Computer-Hersteller als Marktführer im Uhrenmarkt,

- der grösste Hotelzimmer-Anbieter ohne eigene Infrastruktur,

stehen plötzlich vor unserer Türe und könnten unsere angestammten Geschäftsmodelle ablösen.

„Auch wenn Firmen sowie Standards kommen und gehen und viele übergeordnete Rahmenbedingungen wie „Verantwortlichkeit“, „Datenschutz/Datenhoheit“ etc. noch definiert werden müssen, sollten wir bereits gestern eine Digitalisierungsstrategie haben.“

Aber die Realität sieht anders aus. Gemäss diversen Studien haben sich bis jetzt viele der Schweizer Firmen noch keine Gedanken über die Digitalisierung gemacht.

Viele fragen sich: „Wieso ist das so?“

Einige Geschäftsführer mit denen ich über die Digitalisierungsstrategie gesprochen habe, gaben auf diese Frage zusammengefasst folgende Antwort: „Wir haben sehr viel Respekt, da die Komplexität durch die Vernetzung steigt. An wen soll man sich wenden? Es gibt keine Firma, die von A bis Z Bescheid weiss. Sollen wir Unternehmen engagieren, die in der Strategieentwicklung und bei den Business Modellen unterstützen können? Oder ziehen wir eine Firma bei, welche auf die Business Analyse und Userexperience bzw. Customer Journey Analyse spezialisiert ist? Sollen wir intern einen Mitarbeiter aufbauen? Ordern wir eine weitere Unternehmung für das Coaching und eine andere für die Einbindung in die Cloud bzw. um Webservices zu designen? Sollen wir einen Transformations- oder online Marketingmanager engagieren und welche Skills benötigt diese Person, um unser Unternehmen in die digitale Zukunft zu bringen? Wir kennen einfach die Möglichkeiten zu wenig und wissen daher auch nicht, welchen Reifegrad wir haben, also wo wir stehen und was wir dafür benötigen.“ So ihr mehrheitliches Feedback.

Fragen die wir uns für die Zukunft stellen müssen.

Viele Unternehmen müssen sich aber anhand den Fakten Gedanken machen, welche Einflüsse die industrielle Revolution 4.0 auf ihr Unternehmen haben könnten. So ist vermutlich keine Branche davon gefeit, sich ähnliche Überlegungen zu machen wie folgende Beispiele zeigen:

- Braucht es in der Zukunft noch Fahrlehrer, wenn wir selbstfahrende Autos haben?

- Wird zum Beispiel die 3-D Druck und 5 Dollar Devices wie Raspberry Pi zerro unser Geschäft z.B. im Prototypen- oder Formenbau verändern?

- Werden neue Geschäftsmodelle auch von unserem Kunden verlangt?

- Werden zum Beispiel Gartenbauer oder Elektriker Gartensensoren einbinden? Brauchen wir also neue Module in der Ausbildung und Weiterbildung (lange Vorlaufzeit)?

- Sind wir vor einer Disruption gewappnet oder gibt es zum Beispiel in den diversen Crowdfunding-Plattformen Anzeichen für neue Mitbewerber?

- Was kann passieren, wenn z.B. ein Anbieter auf den Markt kommt, der die Daten auch auf einer Virtual Reality Datenbrille darstellen kann und nicht wie wir mit einem Display?

- Lagern wir einzelne Prozesse, wie zum Beispiel die Projektentwicklung über Funders usw. aus?

- Können wir mit Augmented Reality die Qualität in der Produktion erhöhen bzw. die Ausfallzeiten minimieren?

- Können wir unsere Unfallkosten durch ein passives Exoskelett minimieren und womöglich effizienter werden?

- Werde ich mich als Wiederverkäufer positionieren können, wenn unser A-Hersteller/Lieferant direkt den Markt bearbeitet?

- Kann ein Multiplikator/Influencer (Blogger, Social Media Aktivisten etc.) für uns nützlich sein?

- Mit welchem Mehrwert können wir uns positionieren, wenn ausländische Mitbewerber auf den Markt kommen und sogar schneller und günstiger liefern können?

- Braucht es unsere Technologien wie zum Beispiel Zündkerzen für die Automobilindustrie auch in der Zukunft?

- Welchen Einfluss haben Quadrocopter für den Personentransport?

- Können wir zukünftig noch Lizenzen verkaufen oder müssen wir neue Geschäftsmodelle wie Freemium, Pay per use etc. anbieten?

- Werden veränderte Bedürfnisse und neue Technologien wie zum Beispiel Lernroboter, on Demand, Zugriff auf weltweite Informationen wie online-Weiterbildungsmöglichkeiten Einfluss auf die langfristige Planung von Schulbauten haben?

Was machen wir mit den Verlierern der Industrie 4.0 bzw. der Gesellschaft 4.0?

Wir merken immer mehr, dass die Industrie 4.0 einen grossen Einfluss auf die Gesellschaft 4.0 haben wird. Denn grundsätzlich müssen wir anhand den Diskussionen, die wir im Zusammenhang mit der Industrie 4.0 führen eingestehen, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. So wird diskutiert, was wir mit den rund 2 Millionen Arbeitslosen machen werden, wenn das angekündigte Szenario von einem 40%-tigen Abbau, eintreffen würde. Daher wird auch das bedingungslose Grundeinkommen sicherlich nochmals diskutiert oder haben wir dann je nach Segment 2 Millionen potentielle Kunden weniger?

Abbau von Leistungen – Selfservice zu Kosten der Konsumenten, wo bleiben die Anreize?

Stimmen werden laut, dass in der digitalen Gesellschaft immer mehr ohne finanziellen Anreiz Services abgebaut werden, an die wir uns gewohnt waren und grundsätzlich auch bezahlt haben. Viele stellen sich die Frage, ob die Konsumenten zu Selfservices, wie zum Beispiel „Self scanning“ an den Kassen erzogen werden? Also einfach Personal reduzieren, sodass die Kunden Arbeiten des Handels übernehmen müssen, ohne „direkt“ davon zu profitieren. Auch haben wir eine grosse Anzahl an Pensionären und vermutlich gibt es einige, die keinen PC besitzen. Diesen werden einfach die Überweisungsgebühren etc. aufs Auge gedrückt, weil sie wie seit Jahren am Postschalter einzahlen und nun durch die Digitalisierung benachteiligt sind.

Künstliche Intelligenz: Einzelne opfern um eine grössere Menge retten zu können?

Wir diskutieren, wer die Verantwortung trägt, wenn ein selbstfahrendes Fahrzeug einen Unfall baut. Ist es der Passagier, der Autohersteller oder doch der Softwareanbieter? Wir führen die Gesellschaft an das Thema heran, bis zu welchem Punkt die künstliche Intelligenz in einer Notsituation anhand den Algorithmen selber entscheiden darf. Also wenn zum Beispiel ein Autopilot eines Flugobjektes bei einer Notlandung entscheiden muss, ob „es“ die Passagiere oder die Passanten retten muss, falls keine weiteren Optionen zur Verfügung stehen. Also Einzelne zu opfern, um eine grössere Menge retten zu können.

Wir wurden auf Qualität getrimmt und nun kommen unreife Bananen auf den Markt

Wir müssen aber auch über die Qualitätsansprüche reden. Denn der Change wird uns auch aufzeigen, dass wir unterschiedliche Qualitätsvorstellungen haben. Wir Schweizer sind auf Qualität getrimmt und daher sequenzielles Arbeiten gewohnt. Wir sind bekannt, minutengenau planen zu können. Wir machen Arbeiten fertig, bevor wir mit den nächsten beginnen.

Und nun kommen Mitbewerber oder zukünftige Arbeitgeber mit unreifen Bananen auf den Markt, was grundsätzlich unser Qualitäts-Verständnis nicht deckt, aber eben, die Digitalisierung macht’s möglich und Updates können die Bananen beim Kunden schneller reifen lassen.

Wir müssen in agilen Organisationen multitasken, also Arbeiten nach z.B. zwei wöchentlich ändernden Prioritäten abschaffen ohne richtig planen zu können. Wir sind uns nicht gewohnt, etwas anzupreisen, was nicht schon Serienfertig ist und alle Standards erfüllt.

Das ist uns immer noch fremd und wir werden überrollt, es gibt kein zurück.

Wem gehören die Daten, die im Internet herumgeistern und wer ist Urheber?

Wir diskutieren, wer die Daten für welche Zwecke abgreifen darf, die im Internet herumgeistern.

Bots, private Blogger oder Coworker werden in Unternehmen eingesetzt. Daher werden vermutlich Image-Gefahren oder Urheberfragen etc. immer mehr aufkommen.

Wie sieht unsere Zukunft aus?

„Dinge“ die zukünftig im Internet eingebunden sind, tauschen ohne menschliche Iteration Daten aus. Auf Basis der Visionen wie „smart City/smart Home“ werden ganze Infrastrukturen/Gebäude/Sensoren, mit „smart Cars“ Autos mit „smart Devices“ Mobile Daten untereinander vernetzt. Das ist erst der Anfang und auf diesen Visionen bauen die neuen Geschäftsmodelle auf. Durch die Vernetzung von verschiedenen „Dingen“ können wir verschiedene Szenen (z.B. Wohnen, Schlafen, Haus verlassen) und Rollen (z.B. privat, geschäftlich, freiwillige Feuerwehr) für unterschiedliche Situationen regeln. Der Wecker wird anhand der Verkehrsinformationen, Biorhythmus und dem Schlafzyklus automatisch gestellt. Der Handtuchradiator, das Licht, Rollläden, Fenster, Radio, die Kaffeemaschine sowie die Standheizung im Auto wird ebenfalls damit gesteuert. Die Katzentüre wird geöffnet und der automatische Futterspender füllt den Futternapf. An Sonn- und Freitagen wird anhand des Kalendereintrages eine andere Szene geschaltet.

Diese Daten werden vermutlich in Zukunft auch Elektrizitätswerke nutzen, um den Strombedarf oder Fernwärme vorausschauend zukaufen/steuern zu können. Zudem kann dadurch auch das Stauaufkommen vorberechnet werden. „Man“ weiss, wer wann das Haus verlässt und unterwegs ist, sowie welche Infrastruktur benützt wird und rechnet das automatisch nach Verbrauch ab.

Bewegungssensoren, Feuer- und Wassermelder sowie Überwachungskameras sind ebenfalls eingebunden und durch eine Vibration im Kopfkissens werden wir bei einer Gefahrenlage geweckt ohne dass die Familie Panik bekommen muss. Unsere Sportgeräte, Turnschuhe, Sportkleider etc. werden ebenfalls alle „smart“ sein, damit der User sich immer mehr verbessern kann und um den Spassfaktor erhöhen zu können. Da wir uns zu Hause sicher fühlen, aber doch „Fernweh“ haben, werden im Wohnzimmer die Städtereisen virtuell über die VR-Datenbrille genossen. Und alles ist mit dem Internet verbunden.

Das smarte Auto, das smarte Kopfkissen, der smarte Wecker oder die smarte Heizzentrale senden einzelne Daten dem Hersteller um einen smarten Service anbieten zu können.

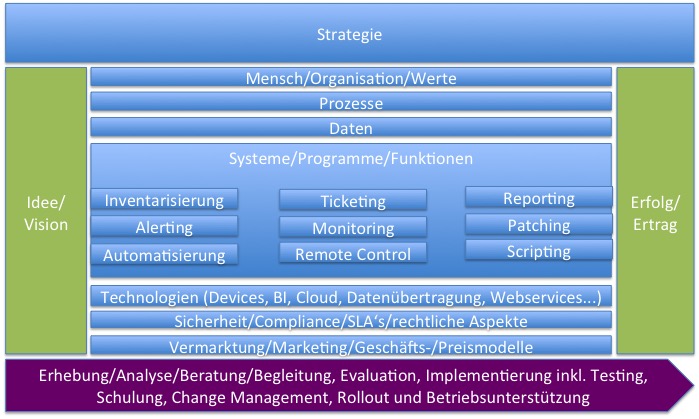

Momentan gehen Fachexperten davon aus, dass in einigen Jahren rund 50 Milliarden Devices miteinander vernetzt sind. Ich bin aber überzeugt, dass wir davon ausgehen können, dass zukünftig mehr oder weniger alle Produkte „digital“ sein werden und wenn auch nur mit Hilfe von RFID Tags, um die Rückverfolgbarkeit garantieren zu können. Daher müssen zum Beispiel bei einem IoT Projekt, wie in der Grafik dargestellt, verschiedene Aspekte berücksichtigt werden.

Welche Skills werden benötigt?

Die grosse Herausforderung besteht darin, diese interdisziplinären Themen wie Strategiedefinition, Aufbau und Ablauforganisation, Analyse/Konzeption, Technologieauswahl, Datenschutz, Userberechtigung, Data-Mining, Marketing, Projekt- und Change-Management etc. orchestrieren zu können. Es braucht in der Transformationsphase ebenfalls eine grosse Empathie-Fähigkeit. Wir müssen immer davon ausgehen, dass es Mitarbeiter gibt, die 40 Jahre nichts anderes gemacht haben und daher vielleicht länger brauchen, um den Change bzw. die neuen Aufgabenstellungen zu verarbeiten. Es sind auch immer Ängste zu berücksichtigen, da überall zu lesen ist, dass rund 40% der Arbeitsstellen durch die Digitalisierung wegfallen werden.

Dafür wird ein sehr breites generalistisches Wissen nötig. In den meisten Fällen wird zum Beispiel ein interner oder externer Chief Digital Officer, der idealerweise als Stabsstelle nicht in der Informatik, sondern beim Business eingebunden ist, die Federführung für diese Transformation übernehmen. Durch das breite Know-how weiss er, welche Spezialisten er punktuell beiziehen muss.

Nur schon das Thema „Technologie“ birgt grosse Gefahren, da vielmals auf Basis einer Technologie mit einem „Proof of Concept“ gestartet wird, um Erfahrungen sammeln zu können. Dann plötzlich ist man schon mittendrin, ohne überhaupt alle Anforderungen aufgenommen zu haben. Es wird immer kostspieliger, wenn ein Hochhaus auf einem Fundament für ein Einfamilienhaus oder umgekehrt gebaut werden muss. Ein agiles Projektvorgehen bringt in einem solchen Fall auch wenig, da es immer Einschränkungen gibt und die Teams dadurch nicht „performen“ können. Vielmals werden Mitarbeiter mitten im Projekt ausgetauscht und meist gelingt es doch, mit einem Schraubenzieher Nägel einzuschlagen, auch wenn die Projektkosten dadurch erhöht werden.

Kein Technologieentscheid treffen, bevor nicht alle Anforderungen zusammen sind!

Die grösste Erfahrung die ich also in all den Jahren gemacht habe ist, dass nicht die Technologie Einfluss auf die Anforderungen haben darf, sondern der Technologieentscheid sich mehr oder weniger automatisch ergibt, wenn die Anforderungen wie Strategie, zu übermittelnde und analysierbare Daten/ Datengrösse, Verkaufsgebiet national/international (z.B. unterschiedliche Datenschutzgesetze, Standards, Support… ), vorhandene Umgebung/Infrastrukturen (z.B. Netzstabilität), anzubindende Applikationen wie CRM, ERP oder anzubindende Partner etc. zusammengetragen wurden.

Viele Firmen sagen; „wir fangen einmal an“. Und da die Cloud meist ein zentrales Thema ist, fängt man mit dem grössten Brocken bzw. am Ende an. Wenn die Daten in einer öffentlichen Wolke verteilt sind, wird es je nach Datenmenge schwieriger zu wechseln.

Durch „Economies of Scope“ sowie „Collaboration“ ist der Grossteil der Daten ebenfalls irgendwo bei Partnern verteilt vorhanden. Beispiele:

- Wir haben einen externen Partner der für das Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren unserer Produkte zuständig ist und daher alle Produktinformationen haben muss.

- Wir haben einen Speditions-Outsourcer, der die ganze Lager- und Transportlogistik übernommen hat. Dieser hat mehr oder weniger alle Produkte-, Kunden-, sowie Lieferantendaten.

- Unterakkordanten etc., die Service-Arbeiten für uns übernehmen, die mehr oder weniger alle Daten wie Konstruktionszeichnungen usw. bei sich abgelegt haben.

Die Themen Daten und Cloud werden also spätestens beim Thema „Analyse und Datenqualität“ in allen Projekten aufkommen. Vielmals wird erst dann bewusst, dass Partner durch das Outsourcing einzelner Leistungen umfangreichere Daten, wie das eigene Unternehmen haben und diese müssen ebenfalls in das Big Data fliessen. Ohne Detailfakten gibt es kein „richtig oder falsch“. Die Aussage „nehmen wir einen grossen Anbieter, der kann dann schon alles“, weist sich vielmals als trügerisch aus. Grundsätzlich stimmt diese Aussage, je grösser der Werkzeugkasten ist, desto mehr Szenarien kann ich damit abdecken. Aber je grösser eine Kiste ist, desto schwerer und träger wird das Ganze.

Da ich in 20 Jahren über 100 Digitalisierungsprojekte begleiten durfte und dabei verschiedene Rollen wie Projektleiter, Business Analyst, Programm Owner etc. inne hatte, verschiedene Digitalisierungs-Arbeiten in meinen Weiterbildungen als Betriebsökonom EMBA und Informatiker NDS verfasst habe, versuche ich meine Erfahrungen mehrerer Transformationsprojekte mit Hilfe von Beispielen kurz zu skizzieren.

Aber sicherlich bin ich „nur“ ein Generalist und es wird bestimmt online Marketing-Spezialisten oder Schnittstellenprogrammierer etc. geben, die noch tiefer in das online Marketing oder Schnittstellendesign usw. tauchen können. Aber der Umfang würde überstrapaziert werden und die Themen wären vermutlich zu fachspezifisch und fachspezifische Blogs gibt es schon zu genüge.

Daher versuchte ich für eine breite Masse die Themen anzureissen, um zum Beispiel einem Geschäftsführer oder weiteren interessierten „nicht Informatikern“ einen Gesamtüberblick über Transformationsprojekte und den neuen Möglichkeiten und Chancen aus einer neutralen Perspektive aufzuzeigen.

Viel Freude und Interesse beim Lesen der einzelnen Blogs. Ich empfehle Ihnen mit Case 1 anzufangen. Dieser ist sehr ausführlich und doch sehr interessant. Ich freue mich auf Ihr Feedback und stehe Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

Reto Alexander Jenny